原文出處:命理統計學方法論。林聖軒、孫保羅(民107)。第七屆【中華傳統術數文化學術研討會】論文集。[下載全文PDF]

壹、前言

命理學自古以來就是非常重要的學問,同時也是傳統文化的瑰寶。即便在科學昌明的現代,命理學依然有極大的影響力[1]。據統計,有四分之一的美國人口相信算命的結果[2],[3],在華人地區甚至把命理學的結果當作決策的重要參考依據,諸如結婚對象的選擇,以及投資理財的決策[4]。然而命理準確度的測量大多是從個人經驗出發,只有極少數的文獻針對其準確度進行量化研究[5],[6]。因此不論是從文化保存再現的角度,或是實質經濟社會影響的考量,命理學的科學化都是件極重要的工作。

命理是否為「科學(Science)」或是「偽科學(Pseudo-Science)」的討論已有一段時間[7],雖然科學界聲稱其為「偽科學」的聲量仍位居主流,但命理學是「前人長年歸納的經驗法則」甚至「統計學(Statistics)」幾乎是支持與反對者雙方的共識。就科學發展史來講,許多歸納的經驗法則和敘述性統計的結果往往是科學假說形成的重要來源之一。然而從統計學與資料科學在近數十年來有突破性的進展,尤其在「統計推論(Statistical Inference)」以及「統計學習/機器學習(Statistical learning/Machine learning)」的部分,傳統命理學所根據的敘述性統計學必須結合現代統計學才能夠在準確度以及科學性這兩個層面上有大幅的提升。除此之外,命理學研究在理論模型上並沒有一致的說法。舉例來說,出生時間、面相、居住環境等真的對人一生的命運有決定性的影響,抑或只能單純的預測出無法改變的事實?命理學算出來的命運(如在某年會有財運)是預測出即將發生的事實,還是給予人在投資理財決策上的建議?此可謂關聯(association)與因果(causation)之別。由以上兩點可知命理學在統計分析及測量方法學上都有許多改進的空間。

本研究從統計學、研究設計(study design)、以及因果理論(causal inference)的觀點出發,針對命理學量化統計研究的方法學上做出三大貢獻:(一)將各種傳統命理學用統計預測模型(predictive model)的角度重新詮釋;(二)提出命理學研究設計在「預測因子(predictor)」及「命運」的定義、測量、以及預測模型的建構上的建議;以及(三)提出命理學的「因果推論(causal inference)」方法學在內部效度(internal validity)、外部效度(external validity)、以及因果機轉(causal mechanism)上的難題與解決之道。以上三點皆能夠有效的將命理學的問題科學化,使資料科學家能夠針對命理的準確度及理論體系進行客觀的科學研究驗證。這一系列的研究能夠將傳統智慧去蕪存菁,對於保存與再現此一寶貴的文化資產有極大的貢獻。

本文靈感與構思感謝美國哈佛大學公共衛生學院命理學統計研究社全體幹部與社員(2014-2015)的討論與啟發。

貳、各類命理學簡介以及統計預測模型的角度重新詮釋

首先簡介傳統命理學的分類項目。傳統中華文化的術數分類系統有五大項—「山」、「醫」、「命」、「卜」、「相」—合稱「五術」。其中「山」泛指各種修練肉體與精神以達到「身心圓滿」、「天人合一」的境界的修行方式,包括築基、煉丹、氣功導引等。「醫」是醫學,此處專指傳統中醫。以上兩者並非本文命理學所討論之範疇。另外三項—「命」、「相」、「卜」—則統稱為「命理學」,是本文討論的重點。「命」指的是用「出生時間」來預測命運的學問,在中華文化中最常見的兩大體系為宋朝徐子平所創之「四柱推命」以及陳摶所創之「紫微斗數」(一說為清朝時才發展完備)。「相」又分「人相」以及「地相」兩類:「人相」指是用人的生理特徵來預測命運的學問,如面相、手相等;「地相」又稱「風水」或「堪輿」,指的是用人平日居住地或祖墳的環境來預測命運的學問。「卜」是指使用特殊工具(如錢幣、米、甚至用拇指點擊同手的手指關節)隨機產生的數字,再使用易經原理規則來預測命運的學問,如金錢卦、米卦、手卦等。

我們接著簡短的介紹「數理統計模型」的背景知識。數理統計模型根據其功能目的可以分成兩大類:預測模型(predictive model)以及因果模型(causal model)[8]。在本章節先討論預測模型,因果模型則在第四章詳述。預測模型的目的是建構數學迴歸分析模型(regression model)來使用「預測因子」(predictor)來預估事件(在本文稱為「被預測的事件(outcome)」)的發生機率或程度。在模型中,「預測因子」是「自變數」,而「被預測的事件」則為「應變數」。舉例來說,舉世聞名的佛明漢心血管疾病研究(Framingham Heart Study)就是針對心血管疾病構建了一個精細的預測模型,其中抽菸、飲酒、血壓、血糖等生活習慣及健康指標都是預測因子,而心血管疾病的發生則是「被預測的事件」[9],[10]。該模型的結果目前都還是現在醫學重要指標。此外,近年來急速發展的機器學習也是預測模型的一種,在各領域皆有廣泛應用,如臉書(facebook)使用「使用者使用臉書的習慣」為預測因子來預測並推薦「可能的認識的人」:或是網購平台根據「過去購買經驗」來預測並推薦「可能有興趣的商品」。

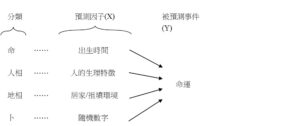

介紹完傳統命理學分類及預測模型的基本知識之後,我們接著討論如何用統計預測模型來描述並重新詮釋命理學。所有的命理學的理論體系皆可以視為一組預測模型。其中「被預測的事件」都是「命運」。命運定義的內容相當廣泛,從個性、學業表現、事業成就、以至於財務狀況、身體狀況及意外事故發生可能性、甚至感情婚姻以及與親友之間的關係皆有包含在內。雖然各種不同類別的命理學工具在「命運」的預測上專長略有不同(例如「卜」主要針對單一事件,而「命」主要針對一生中較大時間範圍在命運各方面的趨勢),其主要的差別在「預測因子」的不同。「命」的預測因子是「出生的時間」;「人相」的預測因子是「人的生理特徵」;「地相」的預測因子是「平日居住地的環境」或「祖墳的環境」;「卜」的預測因子則是「特殊工具當下隨機產生的數字」。此關係如圖一所示。

圖一、用統計預測模型來描述並重新詮釋命理學。所有的命理學的理論體系皆可以視為一組預測模型。其中「被預測的事件」都是「命運」。各種不同類別的命理學工具主要差別在「預測因子」的不同。「命」的預測因子是「出生時間」;「人相」的預測因子是「人的生理特徵」(如五官比例);「地相」的預測因子是「平日居住地的環境」或「祖墳的環境」;「卜」的預測因子則是「特殊工具當下隨機產生的數字」。

在統計預測模型的角度之下,各類命理學的理論皆可以轉換成「使用不同的預測因子來預測命運」的預測模型。我們將「預測因子」標示為X,「被預測的事件」(也就是「命運」)標示為Y,因此可以建立數學回歸模型如下:

Y=g(X)+e

以上g(.)是任意函數,e則是隨機誤差值。在這個公式之下就可以計算預測因子(X)對於被預測事件(Y)的預測能力,如線性回歸模型的決定係數(Determinant Coefficient, R2)。該預測能力是個0到100%之間的數字,其解釋為「命理學對於預測命運的準確度」。

建構命理學的預測模型有兩項好處。第一項好處是能將古今中外的命理學工具用統一標準分類並加以檢驗比較。舉例來說,星座學是用「出生月分」來預測命運,因此在分類上和「命」相似且具有比較性。塔羅牌是用隨機抽取的牌來決定單一事件的發生趨勢,在分類上則算是「卜」的一支。第二項好處則是預測模型能夠讓命理學理論架構成為使用現代的統計推論以及資料科學方法(如迴歸模型或是機器學習)來驗證其準確度的科學命題。根據Popper否證的科學哲學觀[11],將理論架構轉化為可客觀驗證的科學命題,是命理學轉化為科學最重要的第一步。在接下來的章節,我們主要聚焦在「命」(用「出生時間」來預測命運),並使用紫微斗數為例,來探討在設計「命理學準確度研究」時會遇到的相關議題。

參、命理學研究設計之相關議題

在設計命理學科學研究,執行迴歸分析前有許多實務上的問題。在本章我們使用紫微斗數為例,針對(一)預測因子的定義與測量、(二)命運的定義與測量、以及(三)預測模型的建構三點問題詳加討論。

一、預測因子的定義與測量

在「命」的預測模型中,我們使用「出生時間」來預測命運。然而在論命的過程中,並非直接用出生時間得到命運的推論,而是會經過以下的步驟:首先將「出生時間」根據一定的規則輸出一張「命盤(natal chart)」。該「命盤」根據要預測的事件以及不同派別會有不同「命盤描述」。最後再根據「命盤描述」闡釋出「命理跡象」(即算命的結果)。

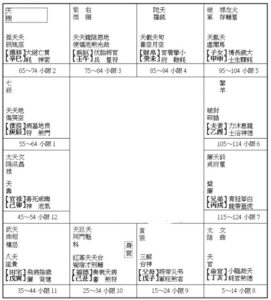

以紫微斗數為例,在西元1950年7月13日下午一時至三時出生的人「命盤」皆如圖二所示。

圖二、西元1950年七月十三日下午一時至三時之紫微斗數命盤。

此命盤在預測「個性」上的「命盤描述」可以為「太陰星在亥宮坐守命宮,三方四正有天鉞會照,為『月朗天門』之格局」。而此「命盤描述」對應的「命理跡象」為「個性內歛,溫文儒雅,有親和力,學識淵博,人緣關係佳,在文藝或學術方面有所發展及成就」。在當代論命過程中,命盤的生成多被電腦所取代,然而「命盤描述」以及「命理跡象」則依然由命理師親自解釋。「命盤描述」以及「命理跡象」經常混為一談,但在研究設計,統計分析以及因果推論上有分開論述之必要。其中「命盤描述」為命盤中對於各種物件及相關性的客觀陳述(例如紫微斗數中「主星」在不同「宮位」的關係,以及格局的陳述)。並無涉及「命運」的描述。然而「命理跡象」則是對於當事人「命運」的預測。

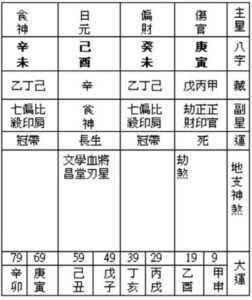

這四項因子(「出生時間」、「命盤」、「命盤描述」、「命理跡象」)之間的關係如圖三所示。

圖三、論命過程中的四項步驟。首先將「出生時間」根據一定的規則輸出一張「命盤(natal chart)」。該「命盤」根據要預測的事件以及不同派別會有不同「命盤描述」。最後再根據「命盤描述」闡釋出「命理跡象」,即算命的結果。

其中「出生時間」與「命盤」的關係會因為不同種類的命理學系統而不同:例如四柱推命會有完全不同的命盤(如圖四)。

圖四、西元1950年七月十三日下午一時至三時之四柱推命命盤。

在紫微斗數中雖有不同派別雖然會有微小的差異(例如「占驗派」在庚年的四化星分別化在「太陽」「武曲」「天同」「天相」四顆主星,而中州派的四化星則分別化在「太陽」「武曲」「太陰」「天同」四星)但大致相同。在同一「命盤」裡,根據不同派別則會有不同的理論體系,造成對於同一件事情有不同的「命盤描述」(以紫微斗數為例:北派偏重格局,南派偏重四化,而占驗與中州兩派則兩者並重)。同一派的「命盤描述」,則會由不同的命理師根據過往經驗以及與被論命者的互動了解中產生不同的「命理跡象」的解讀。

在進行命理學研究設計時,根據使用「命盤描述」或是「命理跡象」來當作預測因子而分成兩類。舉例來說,比較「活盤中第四大限有財運」與「活盤中第四大限沒有財運」這兩組人在「三十五歲到四十歲間五年內的平均收入」的研究,就是測量「命理跡象」以及「命運」的相關性。其中「命理跡象」為預測因子。而比較「命宮、身宮、財帛宮、福德宮、或田宅宮有祿存星或財星化祿」與否的兩組人在「三十五歲到四十歲間五年內的平均收入」的研究,就是測量「命盤描述」以及「命運」的相關性。其中「命盤描述」為預測因子。其中以「命理跡象」為預測因子的研究在判讀上較為簡易,不太需要了解命理理論架構即可進行,但缺點是執行難度高,因為要有訓練有素的命理師方可判讀「命理跡象」。除此之外,命理師的素質也會影響到驗證命理架構的準確性。以「命盤描述」為預測因子的研究較能夠直接測量命理的理論架構,因為「命盤描述」相較於「命理跡象」是較為原始的資料,但此類研究的設計者需要有深厚的命理學學理基礎。

至於直接使用「出生時間」或是「原始命盤」來做為預測因子尚無其方法。未來可以考慮使用機器學習、深度學習等方法,此一研究能夠直接跳過各學派的理論體系基礎,直接驗證「出生時間」對於命運的預測能力,但缺點是即便是有準確度也只能夠預測,無法了解其機轉原理。這也是統計學中常見的「accuracy-interpretability tradeoff」難題[12]。

二、命運的定義與測量

接著連結到真實發生的結果—命運(或稱「命理事實」,有別於「命理跡象」—即根據命理學所預測的命運)。然而命運在定義上,幾乎清一色都是敘述性的描述,相對難以量化。命運的定義也莫衷一是:它究竟是未來事件的預測,還是建議?舉例來說,如果今年流年財星高照,是預測今年的收入較高,抑或是今年若有投資行為會有較好的獲利?前者是指「財星」與收入有直接的因果關係,因此無須改變投資行為,收入也會自然增加;而後者指的是「財星」與「投資行為」在「收入」有「交互作用(interaction effect)」或「協同作用(synergism)」,因此必須有投資行為才能有較高的收入。這兩者概念上截然不同。在本文中,我們定義命運為「對未來事件的預測」。

除此之外,命理是定義在主觀感受還是客觀事實也是眾說紛紜。例如「紅鸞星動」是指本身有成家的意願,抑或外界條件有較多的適婚交友對象?命理學之所以興盛的主因就是主觀上的準確性。然而這點也是科學界認定命理學是「偽科學」的主因,也就是心理學上著名的巴南效應(Barnum Effect)[13]、[14]、[15]、[16]。巴南效應是在主觀心理測量常見的系統誤差,內容是「一段模稜兩可的性格敘述,所有人都會注意到和自己相關的部分,忽略自己無關的部分,而認為該敘述有一定程度的符合自己的狀況」。因此若「命理跡象」清一色皆是此類描述,則「命理跡象」與「命理事實」在主觀上的準確度,則會因為巴南效應的影響而奇高無比。巴南效應的消除最佳方法是使用雙盲試驗(Double-blind Trial)。在先前的文獻中有兩篇論文使用此一試驗方法測量西洋占星術(十二星座)所預測的人格(astrological personality)[17],[18],雖然結論是西洋星座對於人格完全沒有預測的能力,但尚有統計效力的議題尚未處理。此一議題將在下一章節討論。

在客觀測量方面,人格(personality)是最常被驗證的選項。目前常用的測量有五大人格特質量表(Revised Neuroticism-Extraversion-Openness Personality Inventory, NEO PI-R)[19]等心理計量等測量工具。其他學業,事業,親友關係,收入狀況等命運項目,尚無統一的測量方法,仍有待未來的發展。

三、預測模型的建構

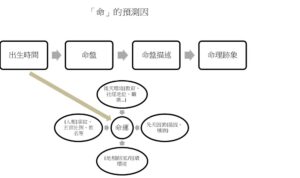

在預測因子以及命運的定義與測量的議題解決之後,接下來便可為命理學建構統計預測模型。預測因子除了「出生時間」以外,會影響到命運的因子大致可分類為「先天基因」或「後天環境」兩大類。以上三個命運的決定因子(「出生時間」、「先天基因」以及「後天環境」)可以結合圖三畫出完整的因果關係圖(如圖五)。目前已經有許多因子如基因、家族遺傳、環境、教育…等可以預測命運。

圖五、完整的命運預測因果關係圖。預測因子包括「出生時間」,不同種命理學所有的預測因子如人相、地相,以及「先天因素」與「後天環境」等。

根據統計理論,在建構模型時,如果將所有已知的預測因子都綜合在一起,就能夠增加預測模型的準確度,對於出生時間與命運相關性的不確定性也能夠大幅消除[20],[21]。在先前文獻的雙盲試驗,其結果顯示命理學無法顯著的預測人格,除了「出生時間影響人格」的效力並不如想像中大以外,很大的原因是因為完全沒有加入其他人格相關的預測因子,因此讓模型的統計效力(power)大幅降低。因此根據不同的命運測量,應該盡其可能的採用目前科學上已知的預測因子加入模型的自變量之中。

此外建構模型之時還可以把不同種命理學所有的預測因子(如將面相、手相、風水…等)加在模型的自變量中一起預測(如圖五)。這樣的做法不僅讓不同命理工具互相截長補短,也可以同時比較不同種命理工具的在不同命運種類的預測效力。

然而要成為真正的科學理論,除了使用預測模型來驗證命理學的準確度之外,還要必須再經過「因果推論」來驗證該相關是否有因果關聯性。接下來的章節將介紹如何使用「因果模型」的角度來研究詮釋命理學。

肆、命理學量化統計研究方法學之因果推論

使用前兩章所介紹的預測模型以及設計研究驗證之下,假設命理學對於預測命運有一定的準確度的話,接下來的問題就是命理學所使用的預測因子是否真的與命運之間有因果關係,還是單純只是有假相關的預測因子?這個差別對決策極為重要。假相關的預測因子與被預測事件的關係有如雞啼之於日出的關係:聽見雞啼聲可以預知即將破曉,但把雞宰殺之後並無法阻止日出。以紫微斗數為例,如果出生時間單純只能夠預測命運吉凶,選擇生產時間就顯得彌足重要。然而只是如雞啼預測日出一般的假相關預測因子(例如有些學派相信生辰以及命運在出生之前就已經註定好),如此一來選擇生產時間或是改運之道就徒勞無功。在本章節我們分成「內部效度(internal validity)」、「外部效度(external validity)」、以及「因果機制(causal mechanism)」三個層次來探討命理學研究的因果推論。

首先探討內部效度。命理學研究的內部效度有兩個主要來源:「干擾效應(confounding effect)」以及「誘導效應(induction effect)」。干擾效應是指出生時間與命運會由共同的因子決定。本文列舉兩個例子「年份相關的世代事件」以及「季節相關的氣候因子」。其中不同的世代 (cohort)和出生的年份有關,同時也會影響命運。除此之外不同出生季節則是會影響到出生的月份以及身體健康狀況。因此在進行命理學研究時至少要校正「年份相關的世代事件」,以及「季節相關的氣候因子」這兩項干擾因子。雖然有些學派認為命運是生前決定,且此決定因素會決定出生時間,但此項假說屬於玄學或形上學範疇,在此不加討論。

另一常見影響內部效度的來源是誘導效應,即被算命者本身對命理的主觀相信程度,導致算命結果導致其決策的改變。舉例來說,「流年有財運」的命理跡象,對於有算命經驗且有一定的相信程度的族群,會增加其冒險投資行為。因此在進行命理研究時必須要測量受試者的算命經驗,以極其對命理學的相信程度。其中「沒有算命經驗」的族群才不會有誘導效應;「有算命經驗但相信程度低」的族群次之;「有算命經驗且相信程度高」的族群則必定會有明顯的誘導效應,必須加以排除。或是也可以與其他兩族群比較,以估計算命之誘導效應的影響程度範圍。

除了內部效度以外,外部效度(external validity)也是在因果推論中需要考量的部分。以紫微斗數為例:由於該理論成形於中國黃河流域以及長江流域一帶,由漢民族為主的族群為樣本建構的理論。這樣的預測模型是否適用於不同種族及地緣?經過時空的流轉,是否當時的曆法紀年已經不適用於當代的命運預測?即便是同一種族時空,在不同時區誕生是否有影響?由於若是假設出生時間影響到命運的原因是透過「出生當時的日月星辰的相對位置」的機制,就應該要使用該時區的時空。若是採用絕對時間,就還是應該使用中原標準時間來當作出生時間的依據。因此在進行命理學研究之時,必須準確測量受試者族群的出生年代,時區,以及種族,以提供外部效度測量之參考。

在內部效度和外部效度都獲得解答之後,接下來就要探討因果機制。這個是命理學被認為是偽科學的最大原因之一。各門派對於「出生時間影響命運」的機制大多以「出生時日月星辰的排列所造成磁場的影響」為假說,甚至有些學派採信「不可知論(agnosticism)」,認為無法用常人的智慧或經驗理解此一法則;但兩者皆不符合當今科學主流的認知與信仰。然而機制的確立必須要等到確定命理學整體有一定的準確度之後才值得探究。舉例來說,宗教流行病學在近三十年有非常長足的進展[22],[23],[24],[25],[26],[27],在發現確定宗教對於健康的影響有非常顯著的功用之後,探討其機制便是一件理所當然的事情[28],[29]。此外,同列為五術之一的傳統中醫,其理論便建構在陰陽五行以及五運六氣之上。雖然此一機制亦不為主流科學界所接受,但在確定某些療法有效之後,便有科學家開始從各種科學角度來探索其可能的因果機制(如針灸)。從資料科學的角度,機制方面可以使用中介效應分析(mediation analysis)[30]。要執行中介效應分析,首先要確定總體的效應(或準確度)為顯著,再針對可能的機制做出假說,並定義能夠代表該機制的變量為「中介因子(mediator)」,如此一來就可以估計該機制能夠解釋的比例為何。然而這些機制假說的形成仍有待未來跨學門的共同努力。

伍、結語

本文提出一系列完整的方法學架構,從現代統計科學的角度出發,以統計模型建構、研究設計、與因果推論三方面來將命理學科學化。根據這一套方法學,能夠將命理學完整的化為科學上可以驗證的命題。在相關性的測量以外,更提出因果推論的步驟來檢驗命理學上的理論是否足夠證明出生因子為命運的決定因子。綜言之,命理學要達到科學化,必須先完善的定義以及量化有興趣之「命運」項目類別,根據研究可行性選擇適當的「命理跡象」或「命盤描述」為預測因子,建構統計模型檢驗其準確度;並盡可能的加入已知的預測因子以提高統計效力。在因果推論上,必須測量「年份相關的世代事件」以及「季節相關的氣候因子」以校正兩者所造成的干擾效應,並且測量受試者對命理學的相信程度以及以往的算命經驗以校正誘導效應。當干擾效應以及誘導效應皆充分校正之後便能相對地確認其內部效度。同時也須定義命理學能夠適用的族群範圍以及出生時區的關係,以界定其外部效度。如此一來便能夠提供命理學理論體系在資料科學及統計科學下堅固的證據基礎。

[1] Roe CA. Belief in the paranormal and attendance at psychic readings. Journal of the American Society for Psychical Research 1998;92(1):25-51.

[2] Board NS. Science & engineering indicators. Vol. 1 National Science Board, 2002.

[3] Losh SC, Tavani CM, Njoroge R, Wilke R, McAuley M. What does education really do? Skeptical Inquirer 2003;27(5):30-30.

[4] Yip PS, Lee J, Cheung Y-B. The influence of the Chinese zodiac on fertility in Hong Kong SAR. Social science & medicine 2002;55(10):1803-1812.

[5] Carlson S. A double-blind test of astrology. Nature 1985;318(6045):419-425.

[6] Wyman AJ, Vyse S. Science versus the stars: A double-blind test of the validity of the NEO five-factor inventory and computer-generated astrological natal charts. The Journal of general psychology 2008;135(3):287-300.

[7] Allum N. What Makes Some People Think Astrology Is Scientific? Science Communication 2011;33(3):341-366.

[8] Shmueli G. To explain or to predict? Statistical science 2010;25(3):289-310.

[9] Dawber TR, Meadors GF, Moore Jr FE. Epidemiological Approaches to Heart Disease: The Framingham Study*. American Journal of Public Health and the Nations Health 1951;41(3):279-286.

[10] Kannel WB, Dawber TR, Kagan A, Revotskie N, Stokes J. Factors of risk in the development of coronary heart disease—six-year follow-up experience: the Framingham Study. Annals of internal medicine 1961;55(1):33-50.

[11] Popper K. Science: Conjectures and refutations. 1953.

[12] James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. An introduction to statistical learning. Vol. 112 Springer, 2013.

[13] Rosen GM. Effects of source prestige on subjects’ acceptance of the Barnum effect: Psychologist versus astrologer. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1975;43(1):95.

[14] Rogers P, Soule J. Cross-cultural differences in the acceptance of Barnum profiles supposedly derived from Western versus Chinese astrology. Journal of Cross-Cultural Psychology 2009;40(3):381-399.

[15] Fichten CS, Sunerton B. Popular horoscopes and the “Barnum effect”. The Journal of Psychology 1983;114(1):123-134.

[16] Glick P, Gottesman D, Jolton J. The fault is not in the stars: Susceptibility of skeptics and believers in astrology to the Barnum effect. Personality and Social Psychology Bulletin 1989;15(4):572-583.

[17] Carlson S. A double-blind test of astrology. Nature 1985;318(6045):419-425.

[18] Wyman AJ, Vyse S. Science versus the stars: A double-blind test of the validity of the NEO five-factor inventory and computer-generated astrological natal charts. The Journal of general psychology 2008;135(3):287-300.

[19] Costa PT, McCrae RR. The revised neo personality inventory (neo-pi-r). The SAGE handbook of personality theory and assessment 2008;2:179-198.

[20] James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. An introduction to statistical learning. Vol. 112 Springer, 2013.

[21] Casella G, Berger RL. Statistical inference. Vol. 2 Duxbury Pacific Grove, CA, 2002.

[22] Balboni MJ, Puchalski CM, Peteet JR. The relationship between medicine, spirituality and religion: Three models for integration. Journal of Religion and Health 2014;53(5):1586-1598.

[23] Hall DE. Religious attendance: More cost-effective than Lipitor? The Journal of the American Board of Family Medicine 2006;19(2):103-109.

[24] Koenig HG. Faith and mental health: Religious resources for healing Templeton Foundation Press, 2009.

[25] arson DB, Larson SS, Koenig HG. Mortality and religion/spirituality: a brief review of the research. Annals of Pharmacotherapy 2002;36(6):1090-1098.

[26] Lucchetti G, Lucchetti AL, Koenig HG. Impact of spirituality/religiosity on mortality: comparison with other health interventions. EXPLORE: The Journal of Science and Healing 2011;7(4):234-238.

[27] McCullough ME, Hoyt WT, Larson DB, Koenig HG, Thoresen C. Religious involvement and mortality: a meta-analytic review. American Psychological Association, 2000.

[28] Li S, Stampfer MJ, Williams DR, VanderWeele TJ. Association of religious service attendance with mortality among women. JAMA internal medicine 2016;176(6):777-785.

[29] VanderWeele TJ, Li S, Tsai AC, Kawachi I. Association between religious service attendance and lower suicide rates among US women. JAMA psychiatry 2016;73(8):845-851.

[30] VanderWeele T. Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction Oxford University Press, 2015.